政治、経済、社会などの分野で優れた著作や論文に贈られる2021年度(第22回)の「読売・吉野作造賞」は、東京大学社会科学研究所准教授・伊藤亜聖氏の『デジタル化する新興国』(中央公論新社)に決まった。急激に進むデジタル化によって新興国に何が起きているのか。それが米中デジタル戦争にどんな影響を与え、日本はどうすべきなのか。受賞作の重要な論点について、伊藤氏に聞いた。

デジタル化と新「流通革命」 聞き手・構成 調査研究本部総務 丸山淳一第22回読売・吉野作造賞を受賞した『デジタル化する新興国』は、「中央公論」2019年12月号に寄稿した「デジタル新興国論」を拡張したものだ。「米中対立」が読者の高い関心を集めるテーマであることは明らかだったが、むしろ視野を広げる意味で別のテーマを取り上げた。それが新興国で急速に進むデジタル化である。

米中対立は確かに重要な問題だが、サッカーに例えると、「米中対立」というボールの周りに大勢の選手が群がる“団子サッカー”のような状態になっているのではないか。世界で進む重要な趨勢や論点は他にもある。18年の世界人口76億人のうち、先進国と呼ばれる経済協力開発機構(OECD)加盟国を除く63億人が住む新興国が、デジタル化で変貌しつつある。この本は、新興国の側からデジタル化をみてみようという問題意識で書いたものだ。

新興国で増幅される「可能性」と「脆弱性」

本の基本的な着想は、デジタル化が新興国の課題解決や飛び越え型の発展というポジティブな面、そして労働市場の流動化や監視社会化といったネガティブな面の両面で深まっているというものだ。新興国では信用の欠如や効率の低い点など、そもそもの課題が大きいがゆえに、技術的に解決されることによるインパクトも大きい。固定電話を経ずに携帯電話が普及したように、クレジットカードを経ずにフィンテックサービスが普及するといった一足飛びの発展も生じうる。その反面、監視国家や情報統制といった負の問題も深刻化しやすい。デジタル化の可能性と脆弱性の影響は、先進国より新興国の方が大きいだろう。

かつてはデジタル技術によってグローバル化が進み、デジタルによってユニバーサル(世界共通)なサイバー空間が立ち上がると信じられていた。現実には国や地域ごとの制度や規制によって「それぞれのデジタル化」が進んでいる。情報アクセスの面では、時に「スプリッターネット」とも呼ばれる現象である。

デジタル技術はわれわれを便利にするが、われわれをユートピアに連れていってくれるとは限らない。監視国家につながったり、フェイクニュースを流布させたりするネガティブな効果もある。デジタルが持つ「可能性」からどれだけいいポテンシャルを引き出し、デジタルがもたらす様々なリスクをどう管理して、「脆弱性」を補うことができるか、各国はまだ試行錯誤の段階にあり、解決策はそれぞれに委ねられている。中国は中国なりの、アメリカはアメリカなりのデジタル社会を作ろうとしているが、2010年代以降、新興国が重要な試行錯誤の場となってきた。2020年代には一層その傾向が強まるだろう。人口規模がインターネットユーザー数に対応するため、より多くのトライアンドエラーが新興国で行われるためだ。

本ではこうした仮説を、「デジタル新興国」という概念で提案した。1980年代に見られたような、シンガポール、韓国、台湾、香港を念頭に置いた新興工業国(NICs)論を、デジタル化時代に援用してみた形だ。NICs論との対比でいえば、「デジタル新興国」の議論の対象範囲はアジア地域に限定されない。むしろ大胆に空間的な制約を取り払い、視野を広げるべきだ。

「南のための南のデジタル化」

デジタルサービスをどのような視点で分析すべきかは、いまだはっきりとしたコンセンサスはない。ただサービスのレイヤーの視点を活用することは有用だ。デジタルサービスは大きく分けて3つの階層に分けられる。第一が記憶装置、通信機器、基地局などの物理層である。第二がOS(基本ソフト)などミドルウェア層、そして第三に最終的にユーザーがサービスとして利用するアプリケーション層である。新興国は一般に、第三のアプリケーション層で、様々なサービスを立ち上げつつある。一方で、より基層的な物理層で自国企業が主役となっていくことは容易ではない。中国を除くと新興国企業は物理層の事業の提供や通信機器端末の製造の面では存在感が乏しいのが実情だ。

このことを新興国の限界とみることもできるが、現地社会や人々の生活に根差した革新をもたらすことができる点でアプリケーション層の潜在性は大きい。支払い手段のキャッシュレス化、それに伴う金融サービスの普及、国民IDのデジタル化を通じた政府公共サービスの効率化など、新興国の社会経済に地殻変動をもたらしつつある。世界人口の大多数を占める中・低所得国の生活が変化し、またそこから独自のサービスが培養されてくるような動きもありえる。

トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』が議論したように、2000年代までの情報化は、米国のホワイトカラーの業務がインドに外注されるといった構造だった。つまり先進国が市場で、途上国が下請けという形だ。北(先進国)のための、南(途上国)の情報化ともいえるだろう。しかし今は違う。インドはインドのための、中国は中国のためのデジタル発展構想を提示している。つまり「南のための南のデジタル化」が進みつつある。

米中対立の焦点

米中対立に目を向けてみると、対立はいずれの層でも起きているが、焦点は物理層にある。新興国には「収入は限られているが、スマートフォンを持ちたい」、「都市部での1日当たりの犯罪発生件数を減らしたい」といった生々しいニーズがある。それを実現するには、200ドル以下のスマホ端末や、頑丈で安定した街頭監視カメラのシステムが必要になる。2020年のスマートフォンの世界メーカーランキングを見れば明らかなとおり、中国企業の台頭は目覚ましい。ファーウェイ(Huawei)、シャオミ(Xiaomi)、オッポ(OPPO)、ビボ(Vivo)、テクノ(Tecno)など、中国メーカーがずらりと並ぶ。例えば200ドル以下のスマホを求める新興国にとって、中国以外のメーカーは、選択肢になり難い。

中国にはアプリケーション層にも、アリババやテンセント、TikTok(ティックトック)を運営するバイトダンスなどの有力企業がある。例えば中国企業がタイと中国をつないでEコマースをすれば、タイの農産品を中国で売ることができる。新興国にとって、アプリケーション層でも中国企業とつながる魅力は大きい。だが、アプリケーション層のサービスは、例えばインドがTikTokに行ったように、後からいつでも止めることができる(注1)。逆に一度導入された通信システムのハードウェアは、10年単位で動き続ける。だからこそ米中対立は物理層で対立が激しい。

新興国のニーズに応えているのは誰か

中国政府は一帯一路構想で、衛星情報の共有や光ファイバーネットワークの接続など、ハードウェアの普及を打ち出している(注2)。2017年には習近平国家主席が、デジタルの7分野で「21世紀のデジタル・シルクロードをつなぎ合わせる」と明言している(注3)。中国が自国のデジタル企業を一帯一路構想に組み込み、デジタル化を一帯一路構想のレバレッジ(テコ)に利用しようとしているのは間違いない。

一帯一路構想をめぐっては、いわゆる「債務外交」(注4)との観点から批判されているが、この多くは港湾や高速鉄道、道路といった従来型インフラだ。デジタルの分野は投資に対するリターンがわかりやすく、5Gが必要かどうかはともかく、3G、4Gの通信ネットワークは明らかに必要とされている。そこに通信への実需があることは否定できないだろう。

一方、中国には国家情報法があり、通信インフラを通じて重要な情報が抜き取られるのではないか、という懸念も指摘されている。アフリカの政府関係者の一部にそうした懸念を示す向きはあるが、新興国が中国製のインフラを導入するのは、そうした危惧や懸念を乗り越えるだけの大きなベネフィット(利益)があるからだ。それを示す典型例が、南アフリカのラマポーザ大統領の「ファーウェイだけが我々を5Gに導いてくれる」という言葉だ(注5)。新興国の現状のニーズに応えているのは誰か、という視点から見ていくことで、米中対立もまた別の角度から見えてくる。

新興国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)や、産業構造は国によって異なり、民主主義体制下で選挙によってトップを選ぶ国も少なくない。デジタル化もそれぞれの国が現状に合わせて、それぞれの国の状況にデジタルテクノロジーをかけ合わせるかけ算をした結果、中国メーカーが選択されている。私は中国の国家戦略の影響力は過大評価されていると思う。

大きな政府とデジタル化

中国のデジタル関連産業が強くなったのは、市場を遮断して自国の企業を育成する産業政策を進めてきたためだ、という見方がある。確かに中国ではグーグルにもフェイスブックにもアクセスできない。しかし2000年代まで中国市場で中国企業と米国企業は競争を繰り広げていた。加えて国内市場を保護したからと言って、それがイノベーティブな企業の登場を約束するわけではない。中国を保護されたブラックボックスとしてとらえるのではなく、その内部での激しい競争にも目を向けるべきだろう。

米中対立、そして感染症の流行もあり、各国は大型の財政出動をしている。加えてデジタルの面でも、プラットフォーム企業への規制やデータ規制といった観点から、国家による介入が必要とされ、また目立ってきた。感染症対策を見ても、より大きな政府が求められているようにも見える。

アメリカではバイデン政権が国家主導でクリーンエネルギー産業への投資を加速させつつある。欧州も同様だ。中国は米国との部分的なデカップリングを見据えて、すでに「2つの循環(双循環)」戦略を取り始めている(注6)。これらの趨勢も踏まえて日本でも「経済安全保障」が重視されるようになってきた。経済産業省がまとめた「経済産業政策の新機軸」(注7)の問題意識も、こうしたトレンドを反映している。

デジタル化による「第4次産業革命」が唱えられ、新しい技術が次々に普及するタイミングが到来している今は、各国とも重要技術分野としてデジタルの新分野に投資する機運が強い。パンデミックも、こうした動きを後押ししている。接触を回避できるデジタル技術、そしてロボティクス技術は、コロナ対策としてさまざまな分野に使われている。新型コロナウイルスの流行後の経済復興については「K字型」とも言われてきた。V字型の回復を遂げる部門と、谷底へと向かう部門が併存している状況を指している。デジタル化はコロナによって加速したが、しかしそれは非常にいびつな形で進みつつあるとも言えるだろう。

日本は新興国の「共創パートナー」になれるか

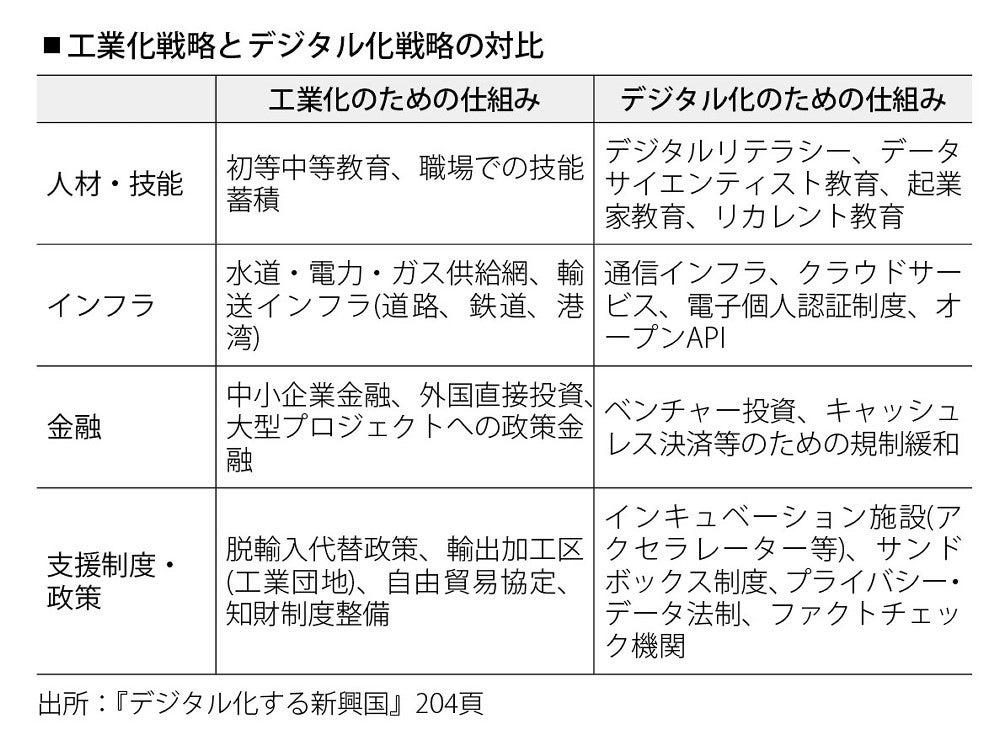

日本はこれからデジタル化にどう向き合えばいいのか、私にも名案があるわけではない。しかし一つ明らかなことは、日本が「先進工業国」だったような意味では、日本は「先進デジタル化国」ではない、ということだ。日本の製造業は現場のノウハウの蓄積とトヨタ生産方式に代表される下請け・協力企業間の長期的な取引関係に下支えされてきた。「先進工業国としての日本」の背景には明らかにそれを支える仕組みが存在した。しかし日本はいまだにデジタル化の面では多くの課題を抱えている。東京という都市を取り上げても、果たして社会実装先進都市と呼べるかは不明だ。

それでも日本企業の蓄積とノウハウを新興国市場で生かす事例はある。同時に「南」と呼んできた新興国が今、進めている様々な試行錯誤に視野を広げ、アンテナを立て、興味を持って情報収集していくべきだろう。日本から製品やサービスを輸出販売するようなアプローチだけでなく、時に新興国の新たな取り組みやサービスから大いに学んで日本に還流させるような姿勢が必要だ。したがって求められるアプローチは、新興国デジタル化時代の「共創パートナー」になる、ということだ。

デジタル化のスピードは速く、新興国の動きを把握するのは簡単ではない。アンテナを立てるだけでは乗り遅れてしまうのではないか、という心配もあるかもしれない。しかし、日本企業は世界中にたくさんの拠点を持っている。日々のオペレーションに終始するのではなく、うまく工夫すれば、それほどコストをかけずに情報が入るようになるはずだ。日本企業はどうすれば新興国が欲する選択肢に加わることができるのか。新興国の側からデジタル化を説き起こした方が、明快でストレートな答えにつながる。

無論、デジタル技術が持つポジティブな面のみならず、残酷な一面も出てくるだろう。テロリストがたった2000ドル相当の機材を組み上げれば、ロシア軍の基地を空爆するドローンを作ることも可能になっている。「空爆の民主化」とも呼ばれている現象だ。監視社会の問題もより深刻なものとなりつつある。人工知能技術の開発やデータの越境移転に関するルール作りでも日本が果たしうる役割はあるだろう。

プロフィル伊藤 亜聖氏(いとう・あせい) 1984年東京都生まれ。2006年、慶応義塾大学経済学部卒業。09年慶応義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。14年同研究科経済学博士号取得。15年東京大学社会科学研究所専任講師。17年同研究所准教授(~現在)。専門は中国経済論。著書に『現代中国の産業集積』(名古屋大学出版会)。共編著に『現代アジア経済論』(有斐閣)。※この論考は調査研究本部が発行する「読売クオータリー」掲載されたものです。読売クオータリーにはほかにも関連記事や注目の論考を多数収載しています。最新号の内容やこれまでに掲載された記事・論考の一覧はこちらにまとめています。